大井競馬場のコース特徴や傾向データを調査!初心者でも勝てる攻略法!

地方競馬が開催される競馬場は現在日本全国に15か所ありますが、そのなかでも最もレベルが高いレースが売り広げられているのが「大井競馬場」です。

地方競馬を知らないという人であっても、「東京大賞典」が開催される競馬場だと言えば通じるのではないでしょうか。

本記事では大井競馬場について、概要や簡単な歴史、そして攻略法を解説していきます。

大井競馬場の概要

(引用元:東京シティ競馬特設サイト)

(引用元:東京シティ競馬特設サイト)

大井競馬場は東京都品川区勝島にある競馬場で、現在は周辺施設と共に「東京シティ競馬」の愛称で親しまれています。

近年リニューアルを遂げた大井競馬場は中央競馬が開催される競馬場とそん色ないほど綺麗であり、ナイター競馬も開催されるため夜になると「東京メガイルミ」という名称のイルミネーションイベントを定期的に開催しているなど、競馬を楽しむだけではなくデートスポットとしても活用できるほどの充実ぶりです。

大井競馬場が開場したのは1950年で、1954年より敷地内にはオートレースを開催する「大井オートレース場」も併設されていましたが、こちらは1973年をもって廃止されています。

実は日本競馬の発展に大きく貢献しており、現在ではすべての競馬場で当たり前のように使用されている「写真判定」「枠別ごとに帽子の色を変える」「スターティングゲート」「パトロールフィルム制度」を日本国内で初めて導入したのが競馬場となっています。

そして、3着以内に入着する2頭を当てる馬券である、「ワイド馬券」を日本国内で初めて導入したのも大井競馬場です。

さらにもう一つ、1986年7月31日すべての公営競技を通して初となるナイターレースを開催した競馬場としても大井競馬場であり、今の公営競技があるのは大井競馬場がさまざまなチャレンジをしたからこそといっても過言ではありません。

大井競馬場は現在もさまざまなチャレンジに取り組んでいて、2021年11月19日、日本の競馬場のみならず、世界中の競馬場でも唯一となる、「左右両回りのレースを同じコースで開催」という偉業を達成しました。

大井競馬場については同競馬場で大活躍した競走馬についても触れておかなければならないでしょう。

1970年代に「第一次競馬ブーム」が巻き起こりましたが、その立役者である「ハイセイコー」がここ大井競馬場でデビューしています。

ハイ セイコー以外の大井競馬出身の名馬では「イナリワン」が有名でしょう。

イナリワンは同じく地方競馬出身である「オグリキャップ」によって巻き起こった「第二次競馬ブーム」の時に活躍した競走馬で、イナリワンとオグリキャップ、そしてスーパークリークの3頭がこの時代「平成三強」と呼ばれていて、数々の名勝負を繰り広げました。

コース全体の特徴

(引用元:https://keiba.rakuten.co.jp/guide/racecourse/ohi)

(引用元:https://keiba.rakuten.co.jp/guide/racecourse/ohi)

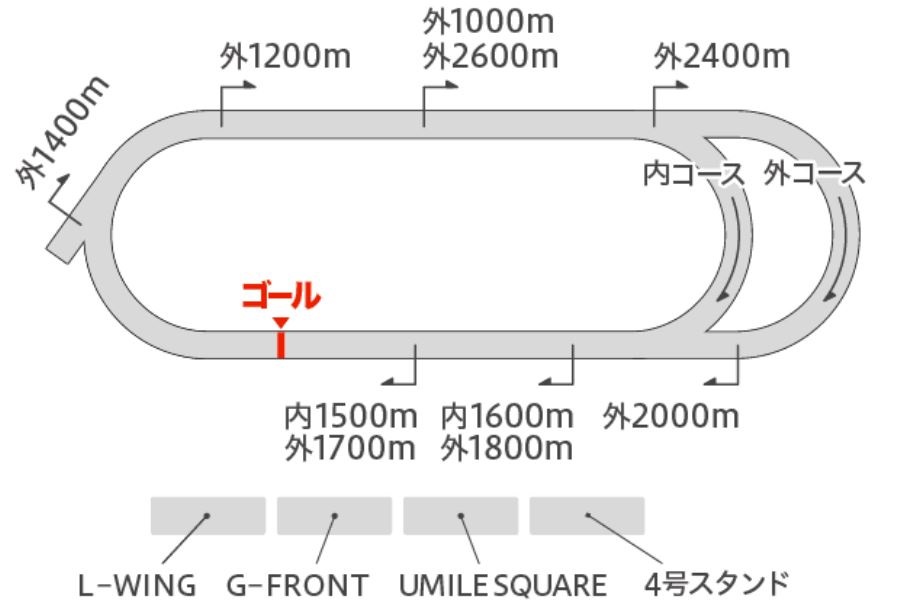

大井競馬場には「内回りコース」と「外回りコース」があり、内回りコースは1周1,400m、外回りコースはそれよりも200m長い1周1,600mです。

高低差に関してはほとんどなく、平坦であり、東京競馬場などのようにゴール手前で急な坂を登らなければならないといった事はありません。

大井競馬場を語るうえで欠かすことができないのが「ゴール前直線距離の長さ」です。

特に外回りコースの場合、最終コーナーからゴールまでの翌千距離は386mにもなります。

中央競馬が開催される競馬場と比べれば極端に長いということはありませんが、地方競馬の競馬場に限定すればこの長さは圧倒的であり、ほかの地方競馬場ではなかなか活躍できない「差し」「追い込み」脚質の馬が大井競馬場の外回りコースだと大活躍することが多々あります。

また、出走頭数が多いというのも大井競馬場の他にはない特徴で、メインレースなどの場合は最大16頭での出走となります。

差しや追い込みも活躍できる馬場、出走頭数の多さなど、そのほか諸々の条件が絡み合い、実は大井競馬場は「日本一荒れやすい競馬場」として競馬ファンの間では有名です。

距離別の特徴

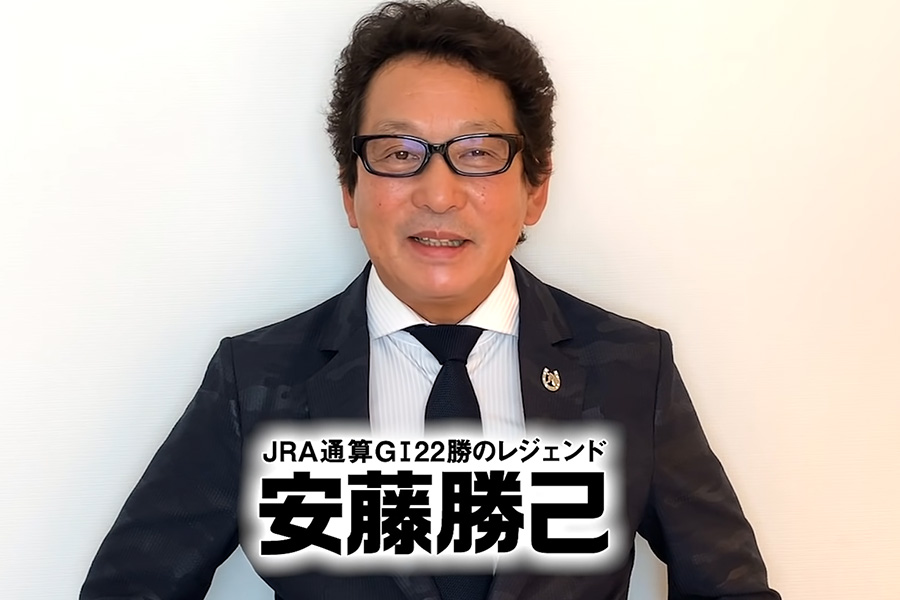

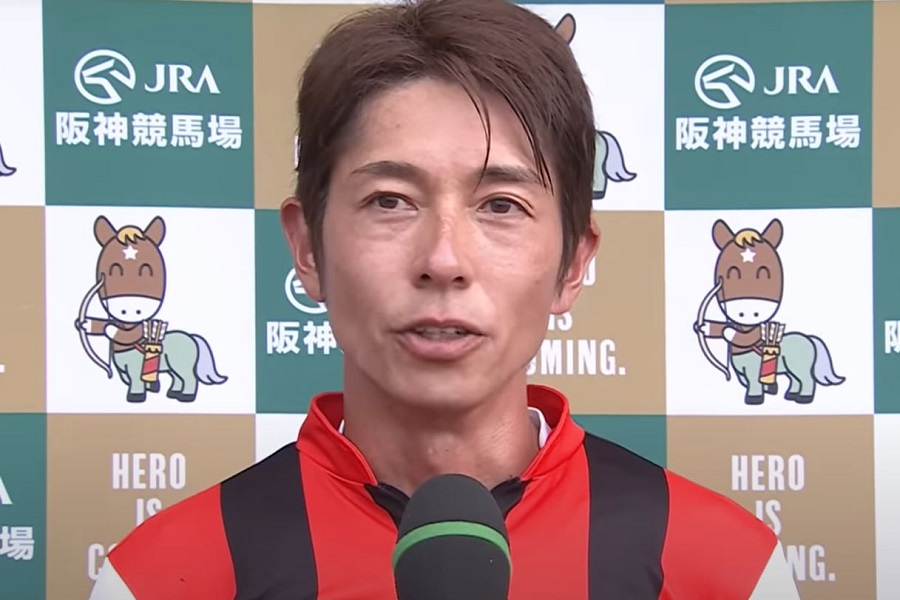

(引用元:https://www.youtube.com/watch?v=R4JRUJlf5Dw)

(引用元:https://www.youtube.com/watch?v=R4JRUJlf5Dw)

競馬は同じコースでもさまざまな距離でレースが行われます。

距離が変わればスタート位置も変わり走る場所も変わってくるので距離に応じて攻略法を考えるというのも馬券を的中させる確率を高めるためには非常に有効です。

本項目ではすべての距離ではありませんが、代表的な距離別の特徴や攻略法を簡単ではありますが紹介していきます。

1,200mの特徴

1,200mは第2コーナー終了地点からスタート、そのまま向こう正面一杯を走り、外回りの第3コーナー、第4コーナーを回ってゴールとなります。

枠の有利不利はそこまでありませんが、やはりコーナーを小さく回れる内枠が有利です。

しかし外枠が選考の馬ばかりだとスタート直後に外枠の馬たちが内側に殺到、内枠の馬は進路を塞がれてしまい、そのまま惨敗というケースもあり得ます。

また、外回りコースになると地方競馬のコースにしてはかなり直線距離が長くなります。

したがって、直線までにスタミナを使いすぎるとゴールまでスタミナがもたずに脚が止まってしまう場合もあります。

差しや追い込み馬であっても、3コーナーあたりくらいまでには少なくとも中団くらいの位置まで上がっておく必要があるでしょう。

二桁着順で3コーナーあたりに差し掛かってしまうとほぼ絶望的です。

隊列的には団子状態よりも縦長のほうが距離のロスが少なく、差しや追い込み馬にとっては有利です。

1,600m、1,800mの特徴

1,600mと1,800mはスタート位置が同じで、1,600mは内回り、1,800mは外回りコースを使用します。

スタートは第4コーナーを回って少し進んだところに設けられていて、そこから300m直進、後は第2コーナーから第4コーナーまで回って、最終直線を駆け抜けた先がゴールです。

1,600mの場合は内回りのコーナーを回るので最終直線距離は286mと短く、1,800mは外回りのコーナーなので最終直線は100m長い386mとなります。

1,600mの場合、「距離延長してきた馬」をチェックしましょう。

特に距離延長をしてきた馬が1番人気となった場合、その馬は危険な人気馬となります。

距離延長してきたとしても、とりあえずそれまでの距離と同じようなペースで先行しようとするでしょう。

ところがそんなペースで走ってしまうと1,600mでは明らかにオーバーペースです。

当然最後まで脚が残っているわけがないですし、そのペースについて行ってしまった馬も同じようにスタミナが切れてしまいます。

すると、直線が短い1,600mでも差し馬が好走するという結果になりやすいので、どのような馬が出走するかをチェックすることが重要でしょう。

2,000mの特徴

大井競馬場2,000mは、大井競馬場のみならず、地方競馬の全レースにおいて最も重要といっても過言ではない距離です。

大井競馬場の2,000mは「ジャパンダートダービー」「帝王賞」「東京大賞典」とG1級レースが3戦も開催される距離であり、過去数々の名馬が名勝負を繰り広げた距離でもあります。

スタートは最終コーナーを回り切ったところからで、そこから直線を走って外回りコーナーを回って直線を駆け抜けた先がゴールとなります。

スタートから最初の直線までは500mあるので、先行争いはそこまで激化しませんが、長い時間競り合うことができるため、そうなると先行馬がスタミナを消費してしまい、最後の直線で脚が止まってしまうということにもなりかねません。

大井競馬場2,000mの重賞は地方所属の馬のみならずダートを走る競走馬の最終目標となるようなコースなので、基本的にそこまで大きく荒れることはなく、人気通りの決着となりやすいです。

ただし「交流重賞」ではない地方競馬所属の馬のみで争われる重賞レースの場合は力の性オッズほどないため小さく荒れることは十分あり得ます。

2,600mの特徴

2,600mは「金杯競走」とそのトライアルレースでのみ使われるコースで、国内で行われるダート重賞のなかではもっとも距離が長いレースとなっています。

スタートは向こう正面中央からで、そこから外回りコースを1周、さらに第3コーナーと第4コーナーを回って386mの直線を駆け抜けた先がゴールです。

とにかく距離が長くコーナーを6回も回ることになるので、スタミナがあることが大前提なのですが、先行や差しなどに関係なく、コーナーを器用に回れる馬が優位に立てるレースといってよいでしょう。

あまり使われる距離ではないので活用できるデータはあまり多くないので、前走の結果などはあまり気にせず、競走馬の「今の状態」や「騎手」を見て買い目を決めるほうが的中はしやすい距離といえるでしょう。

大井競馬場の攻略法

大井競馬の攻略法についてですが、攻略法というよりも、大井競馬で馬券を購入する際の心構えなどについて詳しく解説していきます。

先ほども少し触れましたが、大井競馬場は「日本で一番荒れやすい競馬場」です。

言い変えれば「大井競馬場は日本で一番予想が難しい競馬場」であるといえます。

なぜ大井競馬場がここまで荒れやすい競馬場なのかを考えてみましょう。

最大の理由はやはり出走している競走馬の実力差がそこまで大きくないからです。

大井競馬場で戦っている馬たちというのは「中央競馬ではまったく通用しないが他の地方競馬に行けば連勝しまくるくらいの実力を持っている馬」で、いわゆる「中間層」の馬たちが争っている競馬場だと考えればよいでしょう。

中央競馬のレース全体でみると、全く勝てない馬ばかりが集まる「未勝利戦」やトップクラスの実力馬ばかりが集まる「G1レース」よりも、1,000万クラス、1,600万クラス、重賞ではG3レースのほうが荒れやすいです。

この法則に当てはめるならば、大井競馬場では常に中央競馬でいう中間クラスの馬たちが争うレースが開催されているというわけですから、荒れる結果になりやすいのも当然といえば当然でしょう。

したがって、大井競馬場で回収率を高めたいと考えているのであれば、ガチガチの本命馬券ばかりを買うよりも、中穴程度に狙いを絞って買い続けたほうが的中率は下がるものの、トータル収支ではプラスになる可能性が高いです。

まとめ

大井競馬場は東京都品川区にある競馬場で、都心にある競馬場となっていることから、現在は「東京シティ競馬」の愛称で親しまれています。

写真判定、スターティングゲート、ワイド馬券の販売、ナイターレースなどを初めて開催した競馬場でもあり、日本競馬の発展に多大な貢献をしてきた競馬場でもあります。

またハイセイコーやイナリワンといった地方競馬から中央競馬に移籍、活躍した名馬の出身地としても有名です。

大井競馬場は馬や機種の実力が拮抗していること、出走頭数が多いため荒れる結果になりやすく、中央地方含めて「日本一荒れやすい競馬場」としてファンの間で認知されています。

したがって馬券を購入する際は1番人気の馬券ばかりを購入するよりも的中率は多少低下しても中穴人気程度を買っておいたほうが結果的にプラス収支にはしやすいです。